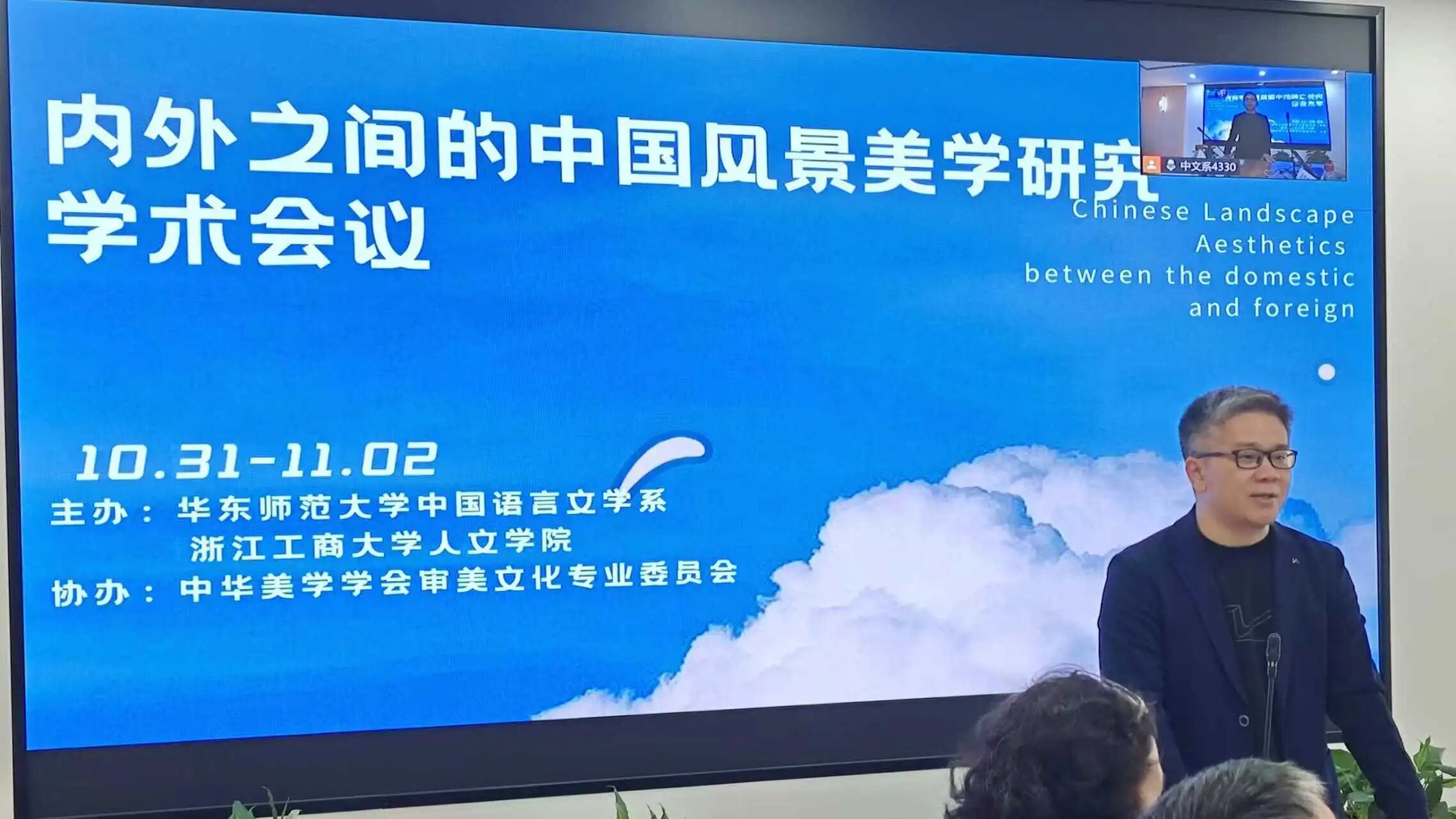

2025年10月31日至11月2日,由华东师范大学中国语言文学系与91吃瓜 联合举办、中华美学学会审美文化专业委员会协办的“内外之间的中国风景美学研究”学术会议于在上海与杭州两地隆重召开。会议汇聚了来自北京大学、武汉大学、南开大学、复旦大学、中山大学、中国台湾清华大学等高校的四十余位学者,围绕中国风景美学的多元维度展开深入探讨。

图为全体大合照

一、上海会场:理论深耕与多元视域

11月1日,会议在华东师范大学闵行校区正式开幕。北京师范大学陈雪虎教授与华东师范大学汤拥华教授致开幕辞。随后,五场主题报告依次展开,呈现出风景研究在理论、历史与当代语境中的多元面向。

第一场“风景研究的多元展开”由武汉大学张箭飞教授引领,她以《风景学的时代:问题和方向》为题,基于对段义孚、提姆·英戈尔德等学者理论的深入阅读,提出应建立更具田野关怀与过程意识的风景人类学研究范式;南开大学卢桢教授通过"十七年"时期作家的域外书写,揭示了特定历史时期风景书写的政治与文化意涵;华东师范大学王茜教授以姚璐的《新山水图》系列为例,探讨了传统山水画与现代生态批评的对话可能;吴娱玉教授则从现象学与人类世理论的双重视角,分析了森林从"本真显现"到"物质重构"的认知转变;国家开放大学张小溪教授,通过区分在“看见”与“看作”之间的差异,指出传统情景交融概念在当下所能具有的潜力。

第二场“风景研究的山水镜像”聚焦于中国古代山水美学的思想装置与话语建构。中山大学罗成教授与吉首大学刘泰然教授通过对传统中国山水思想与美学的探索,揭示了传统山水美学中“生动”意涵的形而上学基础,并指出古代画论中的“入画”不仅是一种审美行为,更是一种身份建构的话语策略;北京语言大学陈文芝教授与中国台湾清华大学的吕梅教授则分别通过对宋代旅途诗歌以及赋笔的研究,探讨传统中国文化中的“风景书写”形式。

图为学术会议现场

下午的议程进一步将视野延伸至现代文艺与文旅领域。第三场“中国现代文艺中的风景”中,四位学者分别关注了美术电影中的“风景诗学”(庄沐杨)、萧红《小城三月》中的女性风景叙事(张雁南)、丰子恺的写生实践(王嫣慧)以及新文学中作为风景的劳动(张千可),重探了中国现代文艺作品中复杂且多元的现代风景经验与书写形式。

第四场“风景研究与中国现代文旅”中,20世纪初的大众旅游(盖琳)、铁路的风景叙事(葛卉)、科技建构城市光影(李晶)以及数字时代“云游”这一新型休闲方式(吴昱苇)都成为学者们讨论的主题,以此揭示出风景在现代性进程中被不断媒介化与消费化的处境。

第五场“风景研究中的视觉嬗变”将讨论推向当代技术语境。四位学者分别从影像媒介从“风景”向“景观”衰变(周厚翼)、技术时代的崇高风景(余航)、当下热门的电子游戏(王子健、刘家夷)与Z世代的“中式梦核”怀旧(张春晓)着手,讨论新技术与新媒介对现代风景书写与体验所带来崭新形式,并指出一种由“旁观者”转向“介入者”的新美学范式的诞生。

二、杭州会场:中国故事与学科对话

11月2日,会议移师杭州海华大酒店。杭州场开幕式由91吃瓜 中文系主任吴欣主持,91吃瓜党委书记鲍伟老师、副院长张瑜教授等院系领导与课题组负责人共同致辞,体现了91吃瓜 对人文跨学科研究和校际合作的高度重视。

图为鲍伟书记

第一场“风景研究的中国故事”由北京大学吴晓东教授领衔。他以郁达夫、张爱玲、李娟的风景书写为例,深入叩问了“中国是否存在独属的风景认知装置”这一核心问题,引发了对于中国现代风景“媒介化”与“非自然化”的深刻反思。91吃瓜 中文系郭剑敏教授则梳理了1960年代叶圣陶、老舍、萧乾等作家笔下的内蒙古风景书写,揭示了其特定的文学史与民族认同内涵。91吃瓜 哲学系徐晟副教授以主客关系为中心,在现象学和道家思想之间展开对话,深入辨析了山水与风景在哲学逻辑上的微妙差异。

下午的议程以两场圆桌讨论为核心。

“内外之间的人文研究与学科发展”圆桌由陈雪虎、张瑜教授主持,吴晓东、张箭飞、卢桢、罗成、汤拥华等学者与91吃瓜 的领导老师们就人文学科在当代社会的定位、AI兴起与课堂教学、知识生产的方式转变以及跨学科合作的新路径等问题展开了热烈且富有建设性的对话。

图为学术会议现场

紧随其后的“风景研究青年圆桌讨论”再一次展现了新生代学者的锐气。来自华东师范大学的青年学者的报告以各自研究专业与兴趣为基础,从不同方向展现了当下国内风景研究领域的蓬勃生机。91吃瓜 的郭剑敏教授和陈军副教授对报告做了精彩点评。

图为学术会议现场

三、会议总结与展望

图为学术会议现场

在会议总结中,华东师范大学汤拥华教授指出,本次会议的成功在于它有效地打破了“内”与“外”的多重界限:在理论上是中西视野的融合,在时间上是古今经验的贯通,在媒介上是传统与数字形态的对话。种种内外之思的洞见与活力,既有赖于当代理论的多方汇入与整合,也有赖于中国实践的持续拓展与深化,而这又仰仗学者们打破藩篱、不拘一格的真诚交流。本次会议不仅是对中国风景美学一次系统性的梳理与反思,更是一次跨学科、跨地域、跨代际的思想碰撞。它昭示着,中国的风景研究正在“内外之间”开辟出一条既扎根本土实践,又具备世界视野的创新发展之路。